贵州肖像·历史人物:贵州近代教育的开拓者雷廷珍

贵州肖像·历史人物:贵州近代教育的开拓者雷廷珍

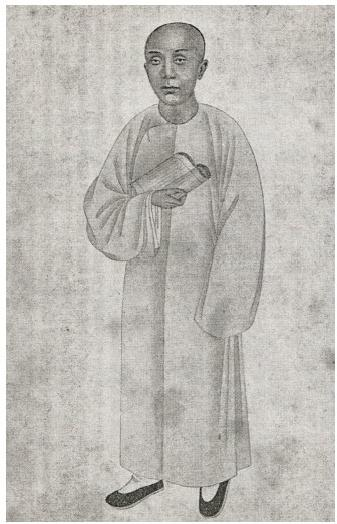

雷廷珍(1854 — 1903),字玉峰。贵州绥阳人。经史学家、教育家,贵州经世学堂创办人之一,贵州近代教育的开拓者。

甲午之战中国惨败后,民族灾难深重空前,先后涌现出一批爱国先贤,如津门严修、贵筑李端菜、绥阳雷廷珍等,为挽救中华民族垂亡,他们深入思考中国贫弱的原因,认为“天下之治乱视乎人才”,选育人才要“敦品励学,讲求实用”,即民族复兴必须从改革旧教育建设新教育体系,从培养具有现代科学文化知识的新型人才入手。国家的兴衰治乱,根本在于人才,而人才之本源,乃在于学校之教育培养。

清光绪十四年(1888),雷廷珍考中举人,他精通经史,服膺于顾炎武经世致用之学。他对科举之弊痛心疾首,放弃了仕进之念,全身心投入经世之学,回到贵州后在家专心著书。雷廷珍不迷信古人,敢为人先,打破传统,提出“以 时中为宗旨,以大同为依归”,大胆将西方先进思想和学术引进来“合炉而冶”,以改造中国传统经学。他认为要把西方自然科学成果引进课堂,“讲中学以通 经致用,讲西学以强国富民,不拘一格培养人才”。他以实学的治学理念,践行于教育事业,以至声名大振,刚走进贵州的严修感叹“不意于黔中乃见大儒”。

清光绪二十年(1894)底,天津严修提督贵州学政。光绪二十一年(1895),严修开设贵州官书局,首开贵州官府印行图书之例,成为黔省传播西方自然科学和维新思想的一个重要场所,还聘雷廷珍主持书局。官书局的开办与运营,不仅疏通了近代新思潮在贵州的传播渠道,更是贵州出版印刷事业的发端,在贵州文化发展史上有着划时代的意义。贵州官书局成立后,陆续刻印了王阳明的《尊经阁记》、张之洞的《酋轩语》、田雯的 《黔书》、张澍的《续黔书》等图书。除了刻书,贵州官书局还经营贩售他省刻印的书籍,在一定程度上解决了因贵州交通梗阻、信息闭塞,而广大民众渴望新知识,了解文化新动向的需求的问题。

严修主张学校教学必须学兼中西,“师夷长技”,把改革书院的教学和课程 视为当务之急。清光绪二十二年(1896),他倡议“变通书院”,选择省垣离学政署较近的学古书院为重点。当时,贵州师资、设施都不具备为天下先的条件,众人对改革书院旧制颇存疑虑。然而,雷廷珍 积极配合严修,与严修召开了各书院山长和学师会议,争取大家支持,并征得 省府各官员同意,决定将贵阳学古书院作为改革试点。严修欲选雷廷珍为书院山长,对雷廷珍说:“先生屈就山长,并非我一人的主意。省、府、州、县各 长官,也倍加推崇。细数黔中人才,非先生莫属。”雷廷珍应承山长之职,积极参与筹建事宜。从选调各属高才生,组织考试,聘请良师,增加经费,添置设备,到更新教学内容,改革教学方法,完善规章制度,制定奖惩条例,雷廷珍均参与筹划 。

清光绪二十三年(1897),贵阳学古书院改办为经世学堂,并选调各县优秀生员四十名入学经世学堂。雷廷珍作为堂长,拟定了学堂章程,后经严修修改后定为《学古书院肆业条约》十二条,是一份较为完备的教学改革管理章程。

学堂课程开设经史、算学、格致,并讲授时务、政要等。雷廷珍主持书院期间,传导“与时变通”的理念,他认为算术在上古属于“六艺”之一,是士的基本素养,今人不可耻习算学,多次将算学题作为选考内容,鼓励学子加以钻研。雷廷珍不仅主持堂务,还要主讲经学。雷廷珍在贵阳讲学,受到教育界和学术界赞赏。他提倡教学和研究经学,都必须通经为体,追本求源,匡时为用,著有《经学正衡》《时学正衡》《声韵旁通》《文字正衡》《时义列传》等书。

清光绪二十三年(1897),严修任满后离开贵州。次年戊戌变法失败,保守势力抬头,雷廷珍慨然于新旧学的纷争,又厌倦于政治的腐败,黯然离开了经世学堂。在学生刘显治等人的邀请下,他来到兴义,被礼聘为兴义笔山书院山长。后湖广总督张之洞再三邀请雷廷珍赴武汉执掌两湖书院,雷廷珍在北上 至重庆途中不幸病故,临葬绥阳。

贵阳学古书院改办为经世学堂,被视为开黔省新教育之滥觞。雷廷珍的功绩在于开拓了贵州的近代教育,使清末民初时期的贵州出现人才喷涌的现象。 贵州经世学堂在“中学为体,西学为用”思想影响下,培养的40多名学生成为贵州历史上第一批兼备中西文化的人才。他们中的许多人,后来在贵州的各个领域取得了成就,如黄干夫与同仁创办了贵阳达德学校,姚华成为北京京华美术学校的首任校长,周恭寿曾任民国贵州省教育厅厅长等。经世学堂成为贵州传播西学之摇篮,宣传变法图强的第一阵地,虽已消失了近一个世纪,但雷廷 珍对贵州教育事业、人才培养的奉献精神和丰功伟绩,永远彪炳史册,垂范千秋。(资料整理自贵阳历史文化丛书·人物《贵士名贤》)